Das P12 und die Geschichte der Parkhäuser

Naima Bommertz, 13. März 2022

Unsere kleine Geschichte der Parkhäuser beginnt am Ende des 19. Jahrhunderts mit der Entwicklung der ersten Personenkraftwagen (Pkw) mit Benzinmotor in Europa und Nordamerika. Anfangs sahen diese neuen Verkehrsmittel wie motorisierte Kutschen aus. Das Design der ersten Autos drückte noch keine eigenständigen Formen aus. Auch die ersten Abstellplätze für den ruhenden Verkehr hatten noch keine bauspezifischen Formen. Oft wurden ältere Gebäude als Abstellraum für die Pkws genutzt oder man griff auf bekannte Architekturformen zurück.

Zum Beispiel entwarf um 1907 der Architekt Ernest Flagg (1857–1947) ein fabrikähnliches Gebäude in New York City, das als Garage für den Automobile Club of America diente. Das reich verzierte zweite Stockwerk orientiert sich an klassischen Elementen der europäischen Architekturgeschichte. Wenn man sich heute Fotografien dieses Gebäudes ansieht, würde man wohl kaum an eine Garage denken und noch weniger dieses mit dem P12 vergleichen.

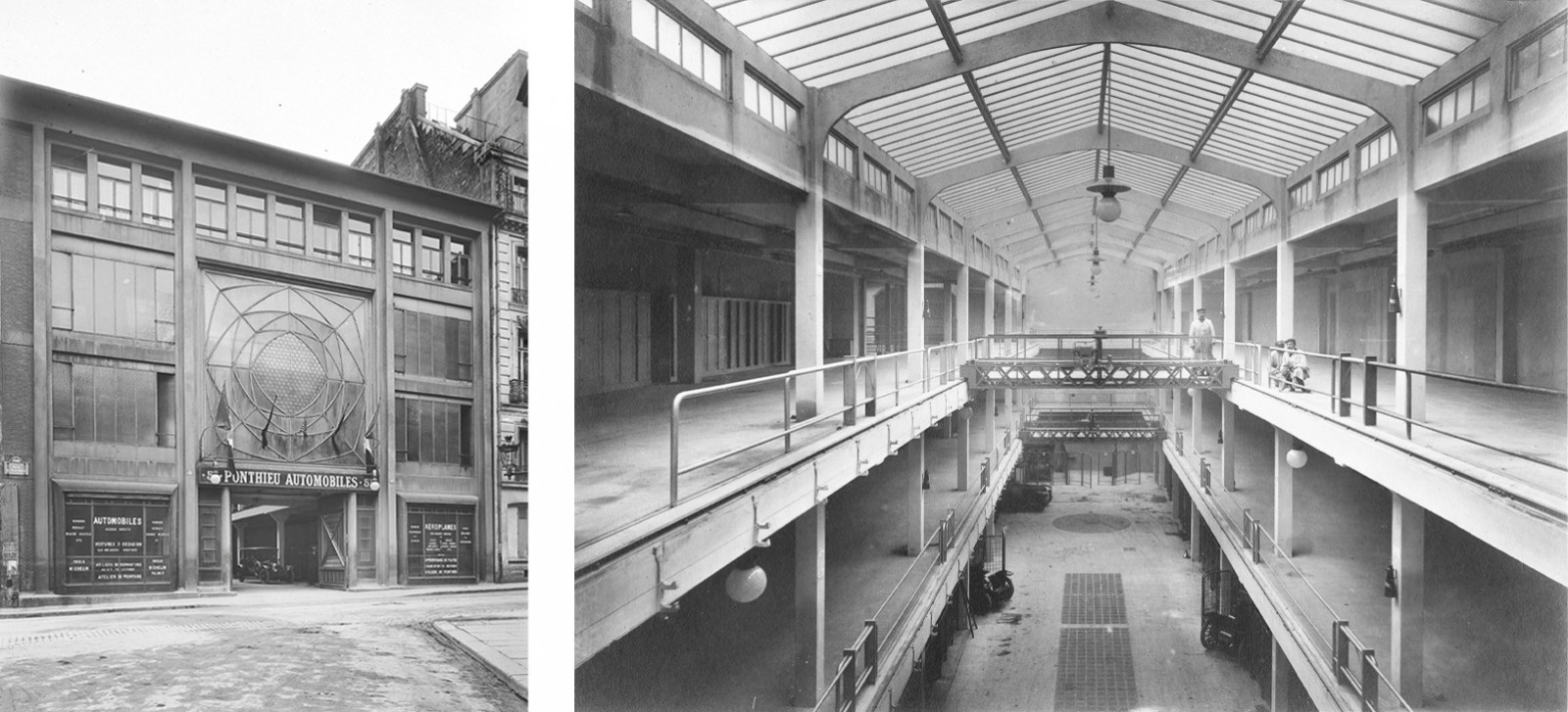

Eine ästhetisch-moderne und speziell für Autos entwickelte Bauanlage war die Garage Ponthieu in Paris. Der Bau wurde vom Architekt Auguste Perret (1874–1954) 1906 aus Beton und Glas, zwei damals hochmodernen Baumaterialien, hergestellt. Die Struktur des Baus ist am Äußeren ablesbar und sein Zweck ist direkt erfassbar. Vom Prinzip her nähern wir uns schon den architektonischen Vorstellungen der sechziger Jahre, die zum Bau des P12 führen werden: Funktionalität und Ästhetik. Zum Beispiel markiert das große ästhetische Mittelfenster die Stelle im Gebäude, wo sich der moderne Lift sich befindet, der die Autos ins gewünschte Stockwerk transportiert. Ästhetik und Funktionalität sind hier vereint.

Im Gegensatz zum P12 und zu den heutigen Parkhäusern, waren die ersten Garagen für wenige privilegierte Autobesitzer:innen gedacht, denn zu dieser Zeit war das Auto noch eine Luxusware. So erfüllten diese frühen Bauten auch andere luxuriöse Zwecke: In der New Yorker Garage des Automobile Club of America wurde beispielsweise eigens ein Raum zum Grillen vorgesehen, in dem Automobil-Haus Reiner in München des Architekt Karl Bauer aus dem gleichen Jahr sogar ein Schwimmbad zur Nutzung der Besitzer:innen. Die Multifunktionalität des P12, das Hotel, Restaurant und Bergbahn beherbergt, ist also aus dieser historischen Perspektive nicht außergewöhnlich. Anders jedoch als zu Beginn des 20. Jahrhunderts sind die Angebote im P12 allgemein zugänglich.

Garage oder Parkhaus?

Die Zahl der Autobesitzer:innen stieg in den ersten Jahrzehnten schnell an, sodass sich bereits in der Zwischenkriegszeit ein Platzmangel zeigte. Es entstehen zwei Hauptarten von Bauanlagen und zwei Begriffe.

- Die Garage, vom Französischen „garer” („abstellen”), bietet Dauerabstellplätze und ist oft eine privatwirtschaftliche Mietgarage.

- Das Parkhaus bietet im Gegensatz meist eine große Zahl an Kurzzeitabstellplätzen. Der Begriff setzt sich ab den 1930er Jahren in der deutschen Sprache durch.

Tief-, Flach- und Hochbauten für Viele

Aufgrund des steigenden Bedarfs an Abstellplätzen, entstanden verschiedene Typen von Garagen, die in der Nachkriegszeit ihre endgültige Form annahmen und heute noch relevant sind.

- Die Tiefgarage/ das Tiefparkhaus ist ein unterirdischer Bau, , auf den beispielsweise aus ästhetischen oder technischen Gründen zurückgegriffen wird. In der Heidelberger Altstadt finden sich dementsprechend zahlreiche unterirdische Parkhäuser auf. Der sich überirdisch ergebende Platz kann dann unterschiedlich genutzt werden.

- Die Flachbauten werden nicht höher als ein Stockwerk gebaut. Der Neubau von flachen Reihengaragen mit Boxen für jedes Auto war in Deutschland während der Zwischenkriegszeit die einfachste und kostengünstigste Art um eine größere Zahl von Autos unterzubringen. Dieser Bautyp ist heute kaum noch aktuell, da er zu viel Fläche für zu wenige Stellplätze einnimmt, ein Problem dem in Städten immer mit dem Bau in die Höhe oder Tiefe begegnet wird.

- Hochgaragen und Parkhochhäuser sind mehrgeschossige Gebäude. Hier können entsprechend viele Abstellflächen geschaffen werden, sodass sie neben den Tiefgaragen die häufigste Form sind. Das P12 ist diesem Bautyp zuzuschreiben.

Die mehrgeschossigen Parkhäuser

Von den 1920er bis zu den 1950er und 1960er Jahren erfolgt die Entwicklung der mehrgeschossigen Gebäude. Es entstanden Garagen und Parkhäuser nach industriellen und seriellen Prinzipien, die schnell und günstig gebaut werden konnten. Baumaterialien wie Stahl und Glas erlaubten eine Massenproduktion an standardisierten Teilen. Die Kant-Garage in Berlin zählt seit 1930 zu den bekanntesten deutschen Beispielen einer industriellen Architektur in der Zwischenkriegszeit. Dem massiven Stahlbetonbau ist eine großflächige, gläserne Fassade vorgehängt. Mit der doppelgängigen Wendelrampe im Inneren ist damit bereits eine typische Form für heutige Parkhäuser entwickelt.

Der Einfluss der Kant-Garage und der industriellen und seriellen Bauweise auf die Architektur der nächsten Jahrzehnte lässt sich am Beispiel des P12 nachvollziehen: Der Stahlbetonbau mit seinen eingehängten Waschbetonplatten greift auf seriell produzierte Teile zurück, zur Erschließung des Baus führen Rampen die Autos auf die verschiedenen Splitlevel. Damit enden aber die Ähnlichkeiten mit der Kant-Garage enden aber hier. Selbst wenn sich das P12 sich der industriellen Architektur zuordnen lässt, wurden Baumerkmale der Architektur der Altstadt Heidelberg übernommen, was bei der Kant-Garage nicht der Fall ist.

In den 1950er und 1960er Jahren wird das Auto zum Hauptverkehrsmittel, das bei jeder Stadtplanung mit einberechnet wird. Die Strukturen und Fassaden werden meist zweckorientierter ausgelegt. Oftmals fehlt daher bei der Gestaltung der Parkhäuser ein regionaler Bezug. Das 1964 errichtete Parkhaus Schmiedestraße in Lübeck von Klaus Spahr ist ein Beispiel dafür. Mitten in Lübecks Altstadt gelegen, ersetzt es ein im Zweiten Weltkrieg zerstörtes historisches Gebäude. Der Kontrast zwischen dem modernen Zweckbau und den umliegenden historischen Häusern ist daher sehr deutlich. So wurde das Parkhaus schnell als „Krebsgeschwür” in seiner Umgebung bezeichnet (Fischer, 1975, S.12) und „heute als ‘Webfehler’ in der historischen Stadtstruktur empfunden” (Brix, 1975, S.67). Die kritische und abwertende Rezeption dieses Parkhauses ist symptomatisch für den schlechten Ruf der Architektur dieser Jahrzehnte (1950er bis 1970er).

Im Gegensatz zu anderen deutschen Parkhäusern der Nachkriegszeit war bei der Errichtung des P12 die ästhetische Anpassung an die Altstadt entscheidend. Unter diesem Aspekt war das P12 seiner Zeit etwas voraus. Heute ist vermehrt die Bepflanzung der großen Fassaden von Parkhäusern zu beobachten.

In Mannheim wurde die Vorderseite des Parkhauses N2 (Stadthaus) komplett mit Pflanzen überdeckt. Damit ist dieses Parkhaus ein Beispiel für das Potenzial dieser Gebäude, sich an wechselnde gesellschaftlichen Bedürfnisse und Interessen anzupassen.

Literatur

- Beyond the Gilded Age: Home, Stand: März 2022 <www.beyondthegildedage.com> (13.03.2022).

- Brix, Michael (Hrg.): Lübeck – die Altstadt als Denkmal. Zerstörung, Wiederaufbau, Gefahren, Sanierung. Gräfelfing 1975.

- Fischer, Manfred Frithjof u.a.: Architektur und Denkmalpflege. Neue Architektur in historischer Umgebung. München 1975.

- Hartmann, René Micha: Architektur für Automobile. Hochgaragen und Parkhäuser in Deutschland. Eine Auto[Mobil]-Vision im 20. Jahrhundert. Berlin 2016.

- Pavillon de l’Arsenal: Un siècle d’immeubles pour automobiles, Stand: März 2022 <https://www.pavillon-arsenal.com/fr/signe/12013-un-siecle-dimmeubles-pour-automobiles.html> (13.03.2022).

- Wikipedia.org: Automobile Club of America, Stand: März 2022 <https://en.wikipedia.org/wiki/Automobile_Club_of_America> (13.03.2022).

- Wikipedia.org: Kant-Garagen, Stand: März 2022 <https://de.wikipedia.org/wiki/Kant-Garagen> (13.03.2022).

- Wikipedia.org: Parkhaus Schmiedstraße, Stand: März 2022 <https://de.wikipedia.org/wiki/Parkhaus_Schmiedestra%C3%9Fe_(L%C3%BCbeck)> (13.03.2022).